これまでの記事一覧

(本タイトルの記事は、このページをそのまま下へスクロールしてお読み下さい)

↓↓↓

ピアノ練習をしない子に今すぐ試すべき5つのアイディア (本の紹介) この記事を読んでいる皆様は、様々な理由があって、お子様をピアノレッスンに通わせる決断をされたことと思います。

感性が磨かれるから。

集中力や精神力が養われるから。

運動神経や脳の発達過程において良い影響があると聞いたから。

お子様ご自身が音楽や鍵盤に興味を示したから。

音楽はこの先の人生をきっと豊かにしてくれるから。

自分が憧れていたけれどできなかったことを、子供には挑戦して欲しいから。

等など…

ピアノレッスンに通うことで、音楽から素晴らしい刺激を受けて大きく成長してほしい、と願う親心や、そのための環境を整えるべく尽くされている皆様の努力は本当に素晴らしいと思います。

ただ、お子様ご自身が音楽やピアノが大好きだとしても、子供が自らひとりでそのモチベーションを長く維持するために毎日努力をしたり、日頃から自主的にピアノ練習に向かったりすることは、残念ながらほぼありません。お子様が小学生でもそうですし、まして、小学校に入る前の年齢なら尚更です。

お子様が低年齢であればあるほど、日頃の楽器練習において保護者の方のサポートは欠かせません。

「サポート」と一口に言っても、それは練習中お子様の隣に座って、つきっきりになって「これが違う」「それはこうするのが正しい」と注意を促し続けることではありません。また、保護者の方に音楽経験がなくても大丈夫です。

ピアノレッスンに通い始めたけれど、おうちで子供がピアノをなかなか練習しない、どうやって練習させたら良いかわからない、と悩んでいる保護者の方に、以下の本をお勧めします。

書籍の紹介 習慣的に子供にピアノ練習をさせるにはどうしたら良いだろう

お家でどんなピアノの練習をしたら良いんだろう

なかなか練習しない子供に「ピアノの練習をしなさい!」と思わず叱ってしまう

そんな時、お子様にどんな声掛けをすれば良いか、保護者として何をすれば良いか、アイディアはありますか?

この本は、子供を日常的にピアノ練習へ導くために保護者が家庭でできることについて、具体的なノウハウを紹介する 一冊です。

子供がピアノに興味を示すのでピアノ教室を検討しているけれど、普段何をどんなふうに練習させたら良いのかわからなかったり、いざピアノ教室に通わせ始めても子供が自分からピアノに向かって練習することがほとんどなくて、このままで良いのか悩んだり。ピアノに向かったと思ったらすぐに飽きてしまい、全然練習が進まなかったり。

保育園や学童、他の習い事やお教室・・・。

まして、保護者の方ご自身が音楽を習った経験がない場合、一体子供にとってどの程度の練習時間や頻度が必要なのかの判断すら難しい。

そして、特に大きな心配事。

日頃の練習をめぐって親子喧嘩をすることも、子供が練習の重圧に押しつぶされることもなく、子供が目一杯ピアノを楽しめるようになってほしい。

◎保護者にはこういった役割が求められている

本の中では、このように、実際の家庭での様子を具体的にイメージしながら、子供に練習を促すために保護者として何ができるのか、わかりやすく解説しています。

残念なことにこの本はオリジナルの英語版しかなく(2023年1月)、日本語版がないので、ざっくり内容を掴みたいという方は私が以下に抜粋したポイントを参考にしてください。また、全41ページと本としてはかなり短いですし、音楽のバックグラウンドが無い人にとっても分かりやすい例えや平易な言い回しで説明されているので、英語に苦手意識の無い方はぜひ手に取ってみてください。Audible版もあるので、英語リスニングの勉強にもなるかもしれませんね!

Practice Pie: The step-by-step guide to helping your child enjoy their music practice (Books for music teachers) Nicola Cantan (著)

リンク

【日本語で要約】5つの抜粋ポイント 子供がピアノ練習をするための保護者の役割 この本のタイトルにもなっていますが、ピアノの練習を、パイを焼く練習に置き換えて想像してみてください、というところからこの本はスタートします。工程の複雑さに変わりはありません 。

そこで保護者が求められている役割は2つあります。

① コンスタントに練習できるよう子供のスケジュールを管理して、声掛けをすること

特に①の「スケジュールの管理」は殆どの子供の苦手分野なので、10代になっても保護者のサポートがある程度必要なケースが多いです。

大事なのは、上記2点は「子供」の苦手分野である、ということです。なので、保護者に求められていることは「大人」としてこれらの点をサポートすることであり、「音楽経験者」である必要はありません (楽譜が読めなくても大丈夫です)。

練習するからピアノが楽しくなる 子供がピアノ/音楽を楽しい、と感じるなら、自然と普段からピアノに向かうのではないか、と考えている保護者の方が非常に多いですが、残念ながらそうではありません。練習すれば (さらに) 音楽が楽しくなる、の順番に起こります。

イタリア語はとても習いやすい言語だと聞いたことがあるし、イタリア語自体も大好きだから、という理由で週1回のレッスンに通い始めたとします。初回レッスンはとても楽しくて、いくつかの簡単な単語を習ったあと、カフェでのコーヒーの注文の仕方を練習しました。翌週、またきっと楽しくなるだろう、とうきうきしながら2回目のレッスンに赴いたところ、前回と同じようにカフェのシチュエーションで、店員役とお客さん役に分かれての会話練習が始まりました。ただ、前週のレッスンで習ったはずなのに、前回から今日までのこの6日間で一体どこに全部消えてしまったのかと思うほど、相手役が何を言っているのか、または何と返答するべきなのか全然思い出せません。結局、残りのレッスン時間は前回の復習で終わりました。

この状況がもし次の週も、そしてまた次の週も続くとしたら、一体いつまでレッスンを受け続けようという気持ちを持ち続けることができるでしょうか。

練習をコンスタントに積み重ねて、出来ることが増え、さらにそれが次の出来ることへ繋がる、その手応えがあるからさらにピアノが楽しくなっていきます。

また、本書の中では繰り返し「声かけのポイント」について触れられます。

例えば、著者は、必要な時にはいわゆる「ごほうびテクニック」を使って子供を練習へ向かわせても良い、と言っています。

ただし、その際に気をつけるポイントは、何を価値あるものとして取り上げ、評価するか 、です。

著者がピアノの楽しみを最大に味わうための必須条件として挙げているのは、ピアノ練習をコンスタントに行うこと、つまり日々の習慣とすることです。

ピアノ練習を毎日の行動ルーティーンの中に取り入れることを目標として設定したとき、子供の行動の中で特にスポットライトを当てて評価すべきなのは「毎日 (もしくはあらかじめ決めたように) 続けて行っているか」です。

その伝え方ですが、例えば、「今週毎日練習すれば〇〇へ連れて行ってあげる (練習しないなら連れて行かない)」と言うと、毎回の練習そのものがフォーカスされすぎて、練習はご褒美を手に入れるためにこなす雑事、となる可能性があります。

そうではなく、子供とあらかじめ一緒に決めた練習時間になったら「練習の時間ですよ」とだけ伝えて、子供が練習に行ったら「できたことリスト」にチェックを入れるだけで良いそうです。

こうすることで、練習自体に焦点を当てすぎて外発的動機付け (練習はご褒美のためにこなす、というモチベーションアップの仕方) によって結果的にやる気を減少させるのではなく、ルーティーンとして決められた回数をこなせているかどうか、ということを評価する方が、ピアノ練習を習慣化するにあたって効果的である 、と著者は述べています。

「抱き合わせ」練習法と「かっこうどけい」練習法 練習は日々コンスタントに行うものです。

①「抱き合わせ」練習法

①は、すでに毎日行っている何らかの行動パターンとピアノ練習を組み合わせる (抱き合わせる) こと、②は「何時になったら練習する」と決めること を意味しています。

このどちらにしても注意すべき点がいくつかあります。1日のうちどのタイミングが練習しやすいか、どんな練習方法が効果的か、何に気をつければ集中しやすいのか、お子様と一緒に考えて、研究者になって実験記録をつけるような気持ちで毎日メモを残したりしながら、その時のお子様に合う練習方法を探してみてください。

子供の練習に興味を示す 子供が練習になかなか積極的になれない理由として、物理的にだけでなく、精神的に周囲と離れて一人になるから、という場合があります。

その場合、例えば毎回の楽器練習の前に、3回程度の深呼吸や手首・指の簡単なストレッチを一緒に行ってみてください。

または、同じ部屋で練習を聞いていても良いですし、同じ部屋にいなくても、練習の前後で、今練習中の曲のなかでお気に入りの箇所や一番難しくて頑張っているところを質問してみるのも良いです。レッスン中に先生から教わったことを、お子様から保護者の方が教わってみるのもひとつです。

また、日頃の練習によってお子様が変化したところを見つけたら、「才能がある」「よくやったね」と言うのではなく、それがお子様の日頃の練習の成果であること、努力を重ねた結果であることを伝えて褒めてください。

このように、お子様を精神的に一人にせず、練習している事柄、またそのプロセスに興味がある、ということを態度で十分に示したり、またその日々の頑張りを続けていることが素晴らしいのだ、というフィードバックを常に言葉にして伝えるようにして下さい。

楽器で遊ぶ時間 明確な意図を持った練習が終わった後は、ピアノで好きに遊ぶ時間を設けるのも良い刺激になります。

どれくらい速く弾けるか試したり、手のひらでピアノを弾いてみたり、ランダムに鍵盤を押してみたり、知っているメロディーを耳コピしてみたりしながら、他愛なくピアノで遊ぶ時間を取り入れてみてください。

ひと言まとめ ひとつアイディアを選んで、今からすぐ実践しましょう!

書籍情報 【書籍名】Practice Pie

お知らせ

♪体験レッスン無料キャンペーン実施中♪

2023年1月現在、杉並ピアノサロンでは、体験レッスン後にご入会される場合に体験レッスン代 (通常2000円) が無料※になるキャンペーンを実施しています。体験レッスンのご予約はこちら ♪

※体験レッスン代は体験レッスン時に一度お預かりしたのち、初回レッスン時にお返し致します。

本キャンペーンは予告なしに終了する場合がございます。ご了承ください。

ピアノの練習方法 , 導入期のピアノレッスン , 音楽教育学とピアノレッスン

「ピアノの練習はどれくらいしたらいいのでしょう?」

という質問をしたり、されたりしたことのないピアノ関係者はいないと思います。

もちろん、これは年齢や性格、体調、ライフスタイル、経験年数や目標などによって個人差が大きく異なります。

今回は、特にピアノを習い始めたばかりの方にぜひお勧めしたいピアノ練習方法を3つご紹介します。

ピアノ練習をルーティーン化する まず最初に、そして必ず行いたいのは、ピアノ練習を日常生活に取り入れることです。

朝起きたら顔を洗ったり、帰宅したら手を洗ってうがいをしたり、寝る前に歯を磨いたりするように、「このタイミングでピアノを練習する」というルーティーンをつくってください。

大切なことは、全ての勉強やスポーツ、語学と同じように、ピアノも復習を重ねなければ上達しない 、ということです。繰り返し復習することができる環境 を整える方が、上達を目指すためには絶対に大事です。

タスクを細分化する ピアノを習い始めてすぐの場合、曲の長さはおそらく最初から最後まで通して弾いても15秒〜長くて30秒くらいで、まだ短いと思います。

練習の時は、これら全てを一度に毎回行う必要はありません。身につけたいテクニックを1回の練習につきひとつ、または無理せずできる数だけ選んで練習する、 というふうに練習に取り組んでみてください。

また、毎回の練習では必ずしも曲の最初から最後まで練習する必要はありません。

先ほど、練習のルーティーン化の重要性について触れましたが、ここでも同じことが言えます。同じ箇所を何度も繰り返し練習する ことが、必ず上達につながります。

いつもの家でも、脚立に登って天井近くから見下ろす風景と、床の上すれすれから見上げる風景が全然違って見えるように、着眼点を変えることで、短い曲でもたくさんの練習ポイントを見つけられるはずです。

目標設定

どんなことでも良いので、目指したいことをひとつ明確に設定 してみましょう。

「この歌を弾けるようになりたい」

「あの人に私の演奏でピアノを聴かせたい」

「ストリートピアノでこの曲を弾いてみたい」

「ジャムセッションができるようになりたい」

など、短期的な目標でも、いずれこんなことができるようになりたい、という目標でも、どんなことでも構いません。プラトー(高原)現象 という上達のための必須キーワードで、ここまで頑張ってきたからこそぶつかるステージであり、またこれを乗り越えることでさらに大きな上達につながるのですが、それでもやはりこの停滞感はモチベーションの低下につながります。

そのような時に、何のためにこれまで頑張ってきたのか、また自分が本当にやりたいことは何なのかをもう一度意識し直すことで、このようなブルーになりやすい期間を乗り越えやすくなります。

総括: ピアノ練習を通して充実感を感じられる毎日にするために 何度も記述しましたが、上達への鍵で一番大事なのは、一定量以上の繰り返し練習を行うことです。

また、どれくらい練習した、という練習時間の長さや量だけに着目するのではなく、色々な工夫をしながら、質の高い練習時間を過ごしましょう。

また、ピアノは、コツコツと継続して練習を積み重ねていくことも必須ですし、同時に練習やレッスンを受けている今この瞬間を思いきり楽しみながらピアノに向かうこともとても大事です。

周囲と比較しすぎず、焦らずに、今できることややってみたいことを楽しみながら挑戦できると良いですね!

当ピアノ教室 [杉並ピアノサロン]ではこんなレッスンをしています!詳しくはこちら♪ こちら♪

ピアノの練習方法 , 大人のピアノレッスン , 導入期のピアノレッスン ピアノ練習

前回までの記事で、オンラインでピアノレッスンを受けるために必要なものや、さらに学習パフォーマンスを上げたりするためのグッズについて、またそれらの事前準備の方法についてご紹介しました。第1回: ピアノのオンラインレッスンってどんなもの?ピアノレッスンをオンラインにするメリットと注意点 )

(→第2回: オンラインでピアノレッスンを受けるためには何が必要 ? まずはこれを揃えましょう)

(→第3回: タブレットやパソコンはピアノの近くのどこに設置するのが良い?オンラインレッスンの事前準備)

今回は、これまでの総括として、オンラインピアノレッスンを快適に受けるために気を付けたいポイント5つについてご紹介します。

レッスンで使用する通信アプリを確認する オンラインレッスンでは、LINE・Skype・ZOOM・Facetime・Youtube限定公開・GoogleMeet/Duo などのブラウザ、または通信アプリを使用します。

使用する端末を決めて、充電する オンラインレッスンを受ける際に使用する、パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末を1つ用意します。事前に充電しましょう 。

映り方を事前に確認する オンラインピアノレッスンでは、カメラの置く位置によって快適さが全く変わってきます。

例えば、ピアノやキーボードに向かって演奏したあと、毎回振り返らないと講師が映る画面が見えない、ということだと、せっかくのライブレッスンでも弾いている最中のアドバイスをもらうことが難しくなります。タブレットやパソコンはピアノの近くのどこに設置するのが良い?オンラインレッスンの事前準備

通信環境を整える まずは使用する予定の端末を使って、現在のインターネット通信速度を確認しましょう。https://fast.com/ja/

オンラインピアノレッスンを快適に受けるためには、上りと下りの両方で最低でも10Mbpsは必要です。

●近くで電子レンジを使用しない。

集中しやすい環境を作る オンラインピアノレッスンでは、集中して音を聞く必要があるため、ある程度静かな環境が必要です。

総括: 事前準備が 鍵オンラインピアノレッスンを快適に受けるため、さらに学習パフォーマンスを上げるためにするべきポイントを5つ挙げました。

2022年3月現在、レッスン枠に若干の空きがございます (曜日と時間帯によって既に満席になっている場合もございます。ご了承ください)。

体験レッスンをご希望の方はこちらのフォームよりお問い合わせください。

当教室のオンラインレッスンについては以下のページをご覧ください♪

→高音質のオンラインピアノレッスン実施中 (杉並ピアノサロンHP)

オンラインレッスン オンラインピアノレッスン

前回の記事で、オンラインでピアノレッスンを受けるために必要な通信アプリや対応している機器と共有機能の違いについて、また、オンラインピアノレッスンをさらに快適に受けたり、学習パフォーマンスを上げたりするためのグッズについてご紹介しました。第1回: ピアノのオンラインレッスンってどんなもの?ピアノレッスンをオンラインにするメリットと注意点 )

(→第2回: オンラインでピアノレッスンを受けるためには何が必要 ? まずはこれを揃えましょう)

今回は、オンラインでピアノレッスンを受ける際、スマートフォンやタブレット・パソコンなどの端末をどこに設置すると良いのかなど、オンラインピアノレッスンの事前準備についてご紹介します。

必ず映すべきもの 上半身 ピアノレッスンで重要なのは、音だけではありません。

手元 (と鍵盤) 上半身の姿勢と同様、手首の動かし方や手のフォーム、指遣いを講師にチェックしてもらうことで、ピアノの弾きやすさが格段に変わります。

顔 オンラインレッスンの最大のメリットの一つとして、マスクで顔を覆うことなくレッスンを行うことができることが挙げられます。

自分が伝えたいことをなるべく正確に把握してもらったり、それに対して的確な返答が欲しい、と思うのなら、表情が画面にしっかり映るようにすることをお勧めします。

端末を置く位置 基本はピアノの横 上記で挙げた、必ず映すべき ①上半身 ②手元 (と鍵盤) ③顔 を網羅する位置は、「ピアノの横」です。

1. ピアノから約80cm離した横にデバイスを設置したときの様子

左写真: 生徒さんがピアノから約80cm横に端末を設置 右写真:講師側から見えている画面

左写真: 生徒さんがピアノすぐ横に端末を設置した様子 右写真:講師側から見えている画面 ピアノから約80cm離した横に機器が設置されていると、生徒さんの①上半身 ②手元 (と鍵盤) ③顔がどれもとてもよく映っています。

電子ピアノやキーボードならピアノの斜め前もOK ピアノの横だと見ていて首が痛くなる、という方は、ピアノの斜め前に設置しても良いかもしれません。

左写真: 生徒さんがピアノ斜め向こうに端末を設置した様子 右写真:講師側から見えている画面 この位置にデバイスを設置することで、生徒さんは少しピアノから顔を上げるだけで講師が見えるようになります。

ソルフェージュ(音感練習)や音楽理論なら譜面台の上 ピアノの演奏指導ではなく、音や旋律を聴き取る練習=ソルフェージュや音楽理論などの指導を受けている方は、譜面台の上に端末を置くと画面が見やすいです。

生徒さんが譜面台の上に端末を設置した様子 ただし、この置き方だと講師側には生徒さんの顔しか映りません。さらに、譜面台にかなり角度がついている場合は顔さえ映らないことがあります。

端末の設置を避けた方がいい場所 ピアノ(楽器)の上 鍵盤の上に置くのは不安定なので機器が落ちる可能性が高いです。絶対に止めましょう。

自撮りには良いですが、オンラインレッスンには向かない場所です 自分(ピアノ)の斜め後ろ ピアノに向かったご自分の背後、または斜め後ろに機器を設置すると、①上半身 は映せるのですが ②手元 (と鍵盤)が映りにくくなります。

総括: レッスンが始まる前に必ず映り方をセルフチェックしましょう 上達や学習を目的としたオンラインレッスンでは、お互いにポジティブに楽しみながら情報を交換することが重要です。

次回の記事では、ピアノのオンラインレッスンを受ける際、どのようなことに気をつけると快適なレッスンを受けられるのかについてご紹介します。

当教室のオンラインレッスンについてはこちら ♪

〜レッスン枠空き状況のご案内〜こちらのフォーム よりお問い合わせくださいませ。

オンラインレッスン オンラインピアノレッスン

当教室の新型コロナウイルス感染拡大に関する取り組みについて 教室側の対応 ・レッスン前の手洗いと手の消毒、レッスン中のマスクの着用と身体的な距離の確保などの基本的な対策を実施しています。

・レッスン室では、レッスンとレッスンの間には極力時間を空け、Dyson とAirdog の高機能空気清浄機を2台、加湿器、換気機能付きエアコン を使用して常時換気を行っています。

・レッスン中も、常時複数の窓を開けたままにすることで、空気の流れを確保しています。

・レッスン前後では、ピアノの鍵盤を中心とした設備の除菌 (YAMAHA推奨の方法 ) を徹底しています。

・講師はコロナワクチンを3回接種済みです。

・積極的にオンラインピアノレッスンをおこなっております。詳しくはこちら♪

生徒さんにご協力いただくこと

・教室来訪時には、必ずマスクまたはマスクとフェースシールドの着用をお願い致します。

・レッスン室へ入室の前には必ず手洗いと消毒をお願い致します(レッスン室前にタッチレスで手をお洗いいただくスペースがあります)。

コロナ感染症予防対策

〜レッスン枠空き状況のご案内〜こちらのフォーム よりお問い合わせくださいませ。

未分類 コロナ感染予防対策

音の名前(ドレミ)は覚えたけれど、楽譜になると分かりにくい・・・

よく知っているや聴いたことのある曲は弾けるけれど、耳から聴いたことがない曲は弾けない・・・

新しい曲を譜読みするのにとにかく時間がかかる・・・

ピアノのレッスンで楽譜の読み方を習ったばかりの方から、音楽を専門に学んでいる方まで、どんなレベルにおいても、譜読みや初見試奏 (初めて見た楽譜を弾いたり歌ったりすること) に苦手意識を持つ方は少なくありません。

念の為先に触れておきますが、譜読みの段階でまだ音源を聴くな、と言いたいわけではありませんし (良い演奏はどんどん聴きましょう)、楽譜が読めないと何も弾けない、というわけでもありません。

いくつもの弾いてみたかった曲をなんとなく弾けるようになったり、突然伴奏を頼まれてもさらっと弾けるようになったら・・・と想像するとわくわくしますよね。

今回は、ピアノの譜読みが早くできるようになるとっておきのキーワードをひとつご紹介します。

キーワードは「パターン」

早速答えが出ました。譜読みと初見試奏が早くできるようになるためのキーワードは【パターン】 です。

ほとんど全ての音楽は、リズム・メロディー・ハーモニーなど音楽の構成要素の繰り返しによって成り立っています。読譜力が飛躍的に向上します 。

また、このパターンを把握しておくことで、いつも曲の最初から通して弾くのではなく、狙った部分を練習するための部分練習 を行いやすくなります。記憶が飛びそうになった時の対処法 としてもとても有効です。

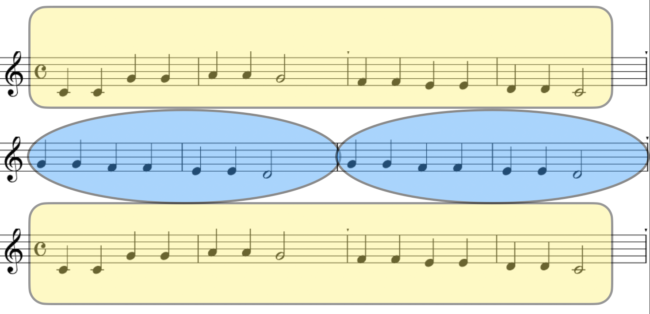

「きらきら星」 ここで「きらきら星」を例に挙げながら、具体的にパターンについて説明します。

「きらきらひかるー」や「Twinkle Twinkle Little Star」また「ABCDEFG…」など、世界中で歌われている曲ですね。

改めて楽譜を見ると、12小節のメロディーの中で繰り返されているフレーズを発見できます。

全く同じフレーズが繰り返されている場所に、1.黄色い四角 と 2. 青い丸 で印をつけました。

「ぶんぶんぶん」 もう一つ、「ぶんぶんぶん」を例に挙げます。この曲も同じように印をつけてみましょう。

日本では「ぶんぶんぶん はちがとぶ」という歌詞で有名なこの曲は、元々はドイツ語で「Summ Summ Summ, Bienchen summ herum」という歌詞です。ドイツ語圏の子供達もみんな知っています。

これも、先ほどの「きらきら星」と同じで、2パターンの繰り返しで出来ていることがわかります。

しかも、黄色い四角→青い丸が2つ→黄色い四角 という並び順も同じですね。

特に音楽専門の方は、三部形式 という名前を聞いたことがあると思います。ソナタ形式 もまさにこの三部形式の一つです。三部分ではなくもっと増えたら「ロンド形式」、逆に二部分しか無ければ「二部形式」と呼ばれます。

曲が長く、また複雑になるほど、このざっくりとした曲の形式が頭に入っているか否かで楽曲を把握するスピードや弾けるようになるスピードが大きく変わります。

実は「パターン」同士も似ている 2つのパターンが繰り返されて1つの曲が出来ている、とご紹介しましたが、実はこのパターン同士も結構共通点があることが多いです。

曲のレベル別に例を挙げて見てみましょう。

初心者レベル: 「きらきら星」と「ぶんぶんぶん」 先ほどの「きらきら星」と「ぶんぶんぶん」に出てきた2パターンをさらに細かく見てみます。

まず「きらきら星」の黄色い四角の後半部分と青色の丸い部分を比べます。

お気づきでしょうか。

「ぶんぶんぶん」はどうでしょうか。

それぞれのパターンの一部が同じです。さらに言えば、青色パターンの前半部分は、同色パターンの後半部分=黄色パターンの一部を全部1音高くしたものですね。

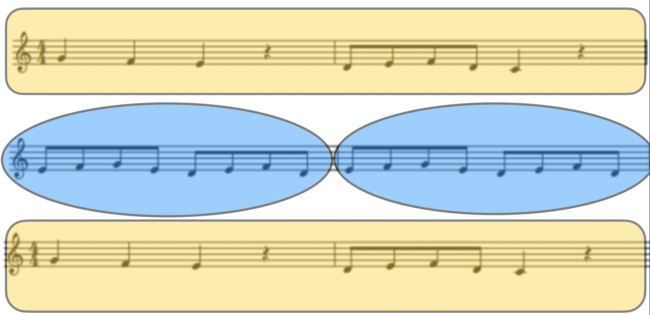

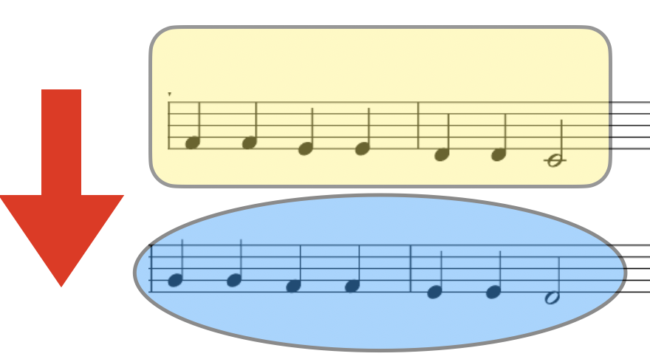

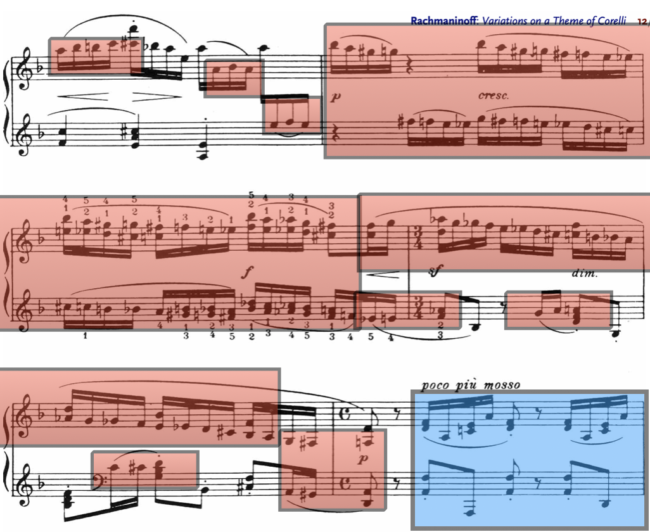

上級者レベル: ラフマニノフ/コレルリの主題による変奏曲 Op.42より 第10変奏 曲が複雑になっても、パターンを把握できると理解しやすくなる例を挙げます。

ピアノのリサイタル等で人気のレパートリー、ラフマニノフ作曲「コレルリの主題による変奏曲」を見てみましょう。IMSLP で見つけました。

まずは1ページ目を見てください。

パッと見た時に、まず四角く囲われて色がついているところが目につくでしょうか。四角く囲んであるところは全て同じパターン です。

ところで、色がついていない「アウフタクト(半音階) 」と書いてある箇所を見つけてください。見つけられましたか?

「アウフタクト(半音階)」を見つけられたら、2ページ目に進みます。

これが2ページ目です。

1ページ目と比べて、2ページ目はほとんど赤 (新しい色) ですね。1ページ目にたくさん出てきた青色が、この2ページ目の最後にちょっとだけ出てきます。

2ページ目のこの赤色の箇所は全て半音階 です。つまり、先ほど1ページ目で確認した、色がついていなかった箇所=「アウフタクト(半音階)」と同じ です。2ページ目のメインになるこのパターンが1ページ目で既にちょっとほのめかされていたわけです。物語で伏線を回収するようなイメージ ですね。

ちなみに、割愛しましたが、この第10変奏はこの後1ページ目で繰り返されたパターンが出てきて終了です。

なので、仮に、1ページ目で頻出する太枠のパターンを[A] 、2ページ目で頻出する半音階のパターンを[B] とすると、この曲は[A-B-A] という形で出来ていることがわかります。ここから分かるように、ざっくり言えば、この曲も、前述の「きらきら星」や「ぶんぶんぶん」と同じ三部形式 です。

以上を踏まえた上で第10変奏を演奏しました。

総括: 曲の「地図」を持って、譜読みや初見に取りかかろう 行ったことのない場所、土地勘の無い場所を訪ねた時、Google地図は欠かせませんよね。

地図があれば、何がどこにあるのか俯瞰することもできるし、無事目的地にたどり着くこともできます。

新しい曲の譜読みをしたり、初見試奏をしようとするときに、曲のパターンを把握しようとすることは、その曲の地図を手に入れようとすることと同じです。

最初の一歩は「なんとなく見た目が似ている」を見つけることです。

音楽の地図を片手に、楽しいピアノ練習が出来ますように!

当教室【杉並ピアノサロン】の様子はこちら♪

ピアノの練習方法 ピアノ練習

今回は、近年ピアノレッスンの教本として人気が高い『ピアノ·アドヴェンチャー 』シリーズの中から、4歳〜6歳の幼児向けシリーズ『はじめてのピアノ·アドヴェンチャー 』 についてご紹介します。

当ピアノ教室【杉並ピアノサロン】でも、ご希望の方にこのピアノ・アドヴェンチャーシリーズを使用したレッスンを行っています。こちら ♪

まず、このピアノ・アドヴェンチャーシリーズがどんなピアノ教本なのかざっくりとご紹介してから、特にどんなお子さんに向いているのか、またどんなピアノの先生にとって使用しやすいのかについて考えたいと思います。

『ピアノ・アドヴェンチャー』シリーズ

リンク

リンク

リンク

『ピアノアドヴェンチャー』は、アメリカ出身のナンシー・フェイバー、ランディー・フェイバー夫妻によって作られたピアノ教本です。このご夫妻は、お二人とも、作曲・ピアノ演奏・ピアノ教育という幅広い領域で活躍されています。 英語 はもとより、スペイン語、ドイツ語、オランダ語、中国語 など多くの言語に翻訳されて世界中のピアノレッスンで使用されています。もちろん日本語 もあります→日本語版ピアノ・アドヴェンチャーの公式サイトはこちら (外部リンクへ飛びます)

シリーズの種類と対象年齢 ピアノ・アドヴェンチャーには、大まかに分けると、未就学の幼児向けシリーズ『はじめてのピアノ·アドヴェンチャー 』と、小学生以上を対象としたベーシック・シリーズ『ピアノ·アドヴェンチャー 』の2つのシリーズがあります (それぞれのシリーズ内で、レベルA, B, C、またレベル1. 2. 3といったように、さらに細かくレベル分けされています)。また、英語版では大人用のオール・イン・ワン・ピアノ教本も発売されているのですが、日本語版は(まだ)取り扱いがないので、ここでは割愛します。

さらに、クリスマスシーズンにぴったりの曲だけを集めた楽譜や、レベル別にアレンジされたディズニー曲集なども発売しています(上から順番に、ピアノレッスンを始めて1年くらいの小さなお子さん向け、ピアノレッスンを始めて2年位のお子さん向け、ピアノレッスンを始めて4年以上の方向けのレベル)。

リンク

リンク

リンク

シリーズの指導理論 ピアノ・アドヴェンチャーの公式ホームページを読むと、指導理論について以下のように記載されています。

指導理論は、フェイバー夫妻の提唱する『ACE:分析(Analysis)、創造(Creativity )、表現(Expression)』 に基づいています。分析は理解に、創造は自己発見につながり、表現することは子供たちの芸術性を育てます。(ピアノ・アドヴェンチャー日本語版オフィシャルページ (Piano Adventures) より抜粋)

つまり、幼児期の最初のレッスンから、「(音楽を) 読む・聴く・書く・弾く」を通してピアノ演奏について多角的に学びながら総合的な音楽のちからを養う ことを目的に作成されたピアノ教本だ、ということです。

幼児向けシリーズ「はじめてのピアノ・アドヴェンチャー」

4歳から6歳の幼児を対象にした「はじめてのピアノ・アドヴェンチャー」シリーズは、A, B, Cの3つのレベル に分かれています。

Aレベル: ピアノという楽器に親しむことを目的とした一冊。音の強弱・長短・高低を弾き/聴き比べたり、五線譜を使わずに書かれた曲を弾いたりする。ストーリーに沿うように、または指番号を使いながら作曲体験をさせるところが特徴的。 Bレベル: 楽譜(五線譜)を読みながらピアノを弾く練習を段階的に始める。メロディーのパターンを把握を促しながら楽譜を読む練習を重ねることで読譜力の基礎を養うところが特徴的。 Cレベル: AレベルとBレベルで培った読譜力や楽典の知識をさらに深めていく練習。Bレベルの時には順次進行(隣同士の音を弾く)が主だったのに比べ、Cレベルでは跳躍進行(音と音の距離が離れている)が増えてくる。 各レベルには、曲が中心の「レッスンブック 」と、自分で文字や絵を描き込むワークブック形式の「ライティングブック 」があります。レッスンブックには付属CD が付いており、賑やかな伴奏や歌声を聴きながら掲載されている全ての曲を練習できるような仕組みになっています。また、この付属音源は、iPhoneやiPadなどのiOSであればアプリを無料でダウンロード することも可能です。

「はじめてのピアノ・アドヴェンチャー」の3つの特徴 前項でも少し触れましたが、「はじめてのピアノ・アドヴェンチャー」の大きな特徴を以下の3点にまとめました。

作曲体験や自由演奏をさせる

一番初めのAレベルから、楽譜を読んでその通りに弾く代わりに、ストーリーまたは1枚のイラストに合うような自由演奏 を促すことが要所で出てきます。

このように、段階を踏みながら自分で音楽を(メロディーを)作ってみる 、という体験をできるところが「初めてのピアノ・アドヴェンチャー」シリーズの大きな特徴です。

曲のパターンを把握させながら読譜力を養う

ほとんど全ての音楽は、リズム・メロディーなど音楽の構成要素の繰り返しによって成り立っています。読譜力と音楽への理解力が飛躍的に向上します 。譜読みのスピードが上がったり、ハ長調で書いてある曲をト長調へパッと移調できるようになったり します。

付属音源の再生スピードを変えられる 前述しましたが、全てのレベルのレッスンブックには付属CD が付いており、賑やかな伴奏や歌声を聴きながら掲載されている全ての曲を練習できるような仕組みになっています。また、この付属音源は、iPhoneやiPadなどのiOSであれば無料でダウンロード することも可能です。再生スピードを1〜150%まで変えることができます 。つまり、非常に遅く再生しながら練習することも、標準の速さで再生しながら完成した時の雰囲気を掴むことも、非常に速く再生しながら楽しむこともできるのです。テンポ感やリズム感を身につける ためにとても効果的な方法だと思います。誰かと一緒に演奏している、という感覚 を持って飽きずに練習できるのも魅力的です。

総括:「ピアノ・アドヴェンチャー」はこんなお子さんと先生に向いている

「ピアノ・アドヴェンチャー」が何を目的に作成されたシリーズなのか、また対象年齢とシリーズの特徴について見てきました。

このシリーズの良いところは、ピアノの先生とピアノレッスン中に連弾しながら楽しんだり、新しい音楽の知識を増やしたりするだけでなく、レッスン中に得た体験や知識を元にして自らいろいろな音を出したり、曲を作ったり、自分なりに工夫して音楽を多角的に経験することができる 点です。

ですので、ピアノという楽器に興味があって親しんでみたい、ピアノでどんな音が出せるのか自分で色々チャレンジしてみたい、元々お話を考えたり絵を描いたりするのが好きで、音を出すことにも興味が出てきた、というお子さんに特に向いていると思います。

逆に、新しいことへチャレンジすることに抵抗があったり、 アイディアを応用することが嫌いだったり、先生から言われた指示だけをこなしたいお子さんには向いていないかもしれません。

ピアノの先生にとっても同じことです。

生徒さんが、特に小さいお子さんが何か新しいこと、特に創意工夫を求められることにチャレンジするときには、想像がつかないことがたくさん起きます。自分のこれまでの常識を超えるものと対峙したときに一緒に新しい可能性を楽しめる、と思う先生にはお勧めしますが、どうしたら良いかわからないし手に負えない、と思う先生は使用しない方が良いと思います。

ただし、どちらの場合でも、一度ピアノ・アドヴェンチャーの公式ページに掲載されている「レッスン動画」をご覧になることをお勧めします!→ピアノ・アドヴェンチャー日本語版オフィシャルページのレッスン動画はこちら

おすすめのピアノ教本 , 導入期のピアノレッスン 音楽教育

一昔前のピアノレッスンといえば、ハノンやバイエル、チェルニーなどの練習曲をひとつずつこなしていくもの、というイメージが強かったのではないでしょうか。

今の時代のピアノレッスンは、ここから大きく変わってきています。さらにこれからもっと変わっていきます 。

今のピアノレッスンは、少しずつ、この「ひとつひとつの特定の曲を演奏できるようになる」という視点から「様々な曲を通して『音楽』そのものを学ぶ」 という方向へ転換しつつあります。

どういうことかをご説明するため、まず、この変化を支えている、音楽教育学 とは何か、について確認したいと思います。

音楽教育学とは

音楽教育自体は、音楽そのものと同じくらい長い歴史があり、すでにエジプトや古代中国、古代ギリシャの時代にもしっかり存在していました。

あまりにも膨大な歴史なのでざっくりと概要だけまとめると、歌や詩そのものと一緒に、「音楽はこのように教える」という教えかたのハウツーも、国や地域ごとに代々伝わり、広がっていきました。

それらが19世紀終わり頃に音楽教育学 という学問領域になって体系化されます。

それから今日まで、さらに心理学・社会学・美学・哲学・人類学・医学など他の学問領域とも結びつけられながら、なんのために/何を使って/どのように音楽の知識・理解・経験・専門性を伝えていくべきかについて研究しているのが音楽教育学です。

音楽教育学の3つの分野 音楽教育の分野は、大きく分けると下記の3種類があります。

楽器/声楽のための音楽教育・・・音楽学校や音楽教室などの音楽専門機関でどのような楽器/声楽のレッスンを行うか 早期/幼児期の音楽教育・・・小学校に上がる前の幼児に、どのように/どのような音楽経験を積ませるか 学校教育上での音楽教育・・・小学校から高校までの学校カリキュラムの中で、どのように音楽の授業を行うか このブログを書いている私は、最初の留学先であるオーストリア国立モーツァルテウム音楽大学で、「楽器/声楽のための音楽教育」を専攻していました(楽器専攻はピアノにしていました)。

当ピアノ教室「杉並ピアノサロン」でも、この音楽教育学の「楽器/声楽のための音楽教育」分野の知見に基づいたピアノレッスンを行っています。→杉並ピアノサロンの様子はこちら♪

これまでの主なピアノレッスン 「輸入品」としての音楽

ピアノレッスンというと、弾くのはほぼクラシック・ジャズ・ポップスあたりの西洋で生まれた音楽です。

ここでちょっと思い出していただきたいのですが、明治時代に音楽を含めた西洋文化が日本に大量輸入される前、元々日本でポピュラーだった歌や曲といえば、どんなものを思い浮かべるでしょうか。

琴・尺八・笙・鼓で演奏される音は、コード進行があるわけでもないし、長調や短調のどちらでもないし、色々な楽器が一緒に演奏しているのにオーケストラのように指揮者がいるわけでもなく、「せーの」と一斉にタイミングを合わせて弾き始めたり弾き終わったりするわけでもないですよね。要するに西洋音楽と全然違う音楽です。

この西洋音楽の、「(音もタイミングも) みんなで合わせて行う」という考え方は、国民を一致団結させることや、士気や仕事・学業の効率を上げることを優先的な目標に掲げた日本の教育方針と、奇妙に合致するものでした。そのため、日本での音楽教育自体も他の文化分野と同様に一気に西洋化が推し進められました。

タイミングを揃えたり、より正確な音やリズムで演奏できるようにするための確実な練習方法といったら、やはり練習曲や反復練習に勝るものはありません。

さらに言えば、2000年以降に「ゆとり教育」が始まる前までは、暗記と反復が中心の「詰め込み教育」が教育現場ではメインストリームでしたね。

デュオや室内楽だったら「みんな一緒に、同じタイミングで同じ音を正確に」弾けるようになること、または単独演奏だったら「両手のリズムや音を揃えて正しく」弾けるようになること、またそのために練習曲をたくさんこなしていくことが念頭に置かれたレッスンがほとんどだったのは、このためです。

「即興」しなくなったクラシック音楽 正確性が高評価を集めるようになったのは、日本の教育方針だけのせいではありません。

現在でこそ、即興する音楽≒ジャズ と思われていますが、クラシック音楽の分野でも昔は即興演奏がとても盛んに行われていました。

ただ、クラシック音楽というジャンルに限った話ですが、いくつかの理由から、即興演奏は現在クラシック音楽の表舞台からほとんど消えつつあります。(この理由については、また他の記事で触れる予定です)。

作曲者が書いた楽譜がどんなに複雑でも、それを正確に音で表現することが評価されるため、ひとつの特定の曲を完璧に演奏できるようになるためのレッスンや練習方法に焦点が置かれていました。

守るべき「楽譜」と「教則」の存在

決して、楽器の練習や上達のために反復練習は必要ない、と言っているわけではありません。とんでもない、むしろ必須です。

大体、ピアノの反復練習の権化のような「ハノン」ピアノ教則本が生まれたのも、クラシック音楽の本場ヨーロッパで、「これがピアノレッスンには必須」と考えられていた時代があったからです。

「ハノン」と親しまれているこの教則本は、フランス人作曲家兼ピアノ教師のシャルル=ルイ・アノン によって作られました。正式名称は『60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト』です。この練習を続けるとヴィルトゥオーゾ、つまりピアノの達人になれます 、という題名がついている教則本が目に入ったら、ピアノを上手に弾けるようになりたいと思ったことがある人なら思わず挑戦したくなりますよね。

このハノンで多くの反復演奏をさせる理由は「10本の指を細かく動かす体操」とか「ピアノを弾く体力をつける手の運動」ということもありますが、何より音形を把握させるため です。基本的な材料集め を行うことで、それらを実践の場で応用 できるようになるとなかなか良い演奏家になれますよ、ということです。

このように、教則本は基礎や基本を確認するための方法 であって、演奏に応用することを前提に使用する ととても有意義ですが、実際に応用する機会がないと教則本だけ練習してもあまり上手にはなりません。

ただ、前述した項目でも述べた通り、クラシック音楽で即興演奏を聞くことは今ほとんどありません。特に、時代を超えて受け継がれてきた大事な楽譜に書いてあることは遵守して、全て楽譜通りに演奏しなければならない、という考えでピアノを教えている先生や演奏家も一定数います。

応用を前提にしないで教則本自体だけ練習したり、曲の基本的な構成要素はわからないけれどマスターするために練習する、というスタンスだと、同じ教則本を使って練習してもそこから受け取る印象やその効果はだいぶ変わってきそうですよね。

これからのピアノレッスンのキーワードは「共通項」

これまで、少し前までのピアノレッスンでは、「ひとつひとつの特定の曲を正確に演奏できるようになること」が主な目標になっていたこと、またそのために「練習曲をたくさんこなすこと」が必要だったことと、その理由について見てきました。

もちろんこれらは決して蔑ろにされるべきことではないし、当然ながらメリットもあります。

ただ、これからの時代のレッスンは、この「ひとつひとつの曲」をマスターすることにかけられていた熱意の比重が、徐々に「様々な曲を通して『音楽』そのものを学ぶ」 ということへ移行していきます。

どういうことかというと、ある曲を上手に弾けるようになることだけに重点を置くのではなく、「音色」「リズム」「パターン」などのありとあらゆる楽曲に共通する「音楽の構造」「音楽を形づくる要素」の学 び を積み重ねながら、徐々に難しい曲に挑戦していきます。

このようなレッスン方法の重要性が今の音楽教育学によって提示され、その需要が世界的に高まっているのです。

このような学び方の良さは、「誰かに教えてもらわないとピアノが弾けない」ではなく、自分自身で考え、自分の力で音楽を楽しめる自発性と自立力 を育むことにあります。実際には、色々な楽曲を聞いたり、弾いたり、歌ったり、比較したり、意見を交わしたり、自由演奏(即興演奏)したり、作曲したりといった多様な音楽体験から総合的にアプローチしながら育てていきます。

例えば、ニューイヤーコンサートで毎回演奏される、ヨハン・シュトラウスの有名な曲「美しき青きドナウ」を例に挙げてみましょう。

この曲を初めて紹介される時、従来のレッスンであれば、「この曲はヨハン・シュトラウスという有名な作曲家が作曲しました。ワルツの王と言われるほど沢山の舞曲を作曲した人で、この『美しき青きドナウ』もそのうちの一つです」

今のレッスンだったら、「『美しき青きドナウ』はワルツというダンスの音楽です。あなたは他にもワルツを知っていますか?あなたが知っているそのワルツと、この『美しき青きドナウ』では、曲の雰囲気や速さ、リズムなど似ているところはありますか?また、3つの音を選んで、ワルツ(のメロディー)を自分で作ってみましょう」

このようなスタンスで音楽に接することで、3拍子のリズムや軽快な雰囲気を既存のレパートリーから受動的に学習するだけでなく、その意義や価値を知ることで「これは大事な拍だからはっきり弾こう」と自分で考えることができたり 、「あの曲とこの曲は似ているから、ここももっと軽やかな感じになるかな」と自ら気づきを得たり しながら、音楽知識や音楽体験の点と点を線でつなぐことができる ようになります。

まだ日本語ではそんなに数はないようですが、英語やドイツ語を中心に、自由演奏や即興演奏を始めとするアクティブラーニングを組み込み、自主性や気付きを促進するための自由度が高いピアノ教材もどんどん増えてきています。ブライトコプフ/Breitkopf&HärtelのSplash! です(クリックするとブライトコプフHPの紹介ページに飛んで、ちょっとだけサンプルページが見られます)。

この本を含めたおすすめのピアノ教本やその使い方については、また別の記事でご紹介します。

また、オーストリアやドイツでは、少し前から、音楽大学の演奏学科を優秀な成績で卒業したとしても、音楽教育学科を卒業していない場合は音楽学校等の音楽専門機関で教師としてレッスンを行うことができないようになってきました。

音楽教育の専門家が音楽教育の現場を担うのは当然と言えば当然のことなので、これから先、このような変化の傾向はもっと強くなっていくことが予測されます。

総括: 自分で音楽を楽しめるようになることが大事

少し前のピアノレッスンの主流と、これからのピアノレッスンがどう変わっていくか、について見てきました。

前述したことを繰り返しますが、どちらが悪く、どちらが良い、ということを言いたいのではありません。

どちらの方法にも魅力と注意すべき点があり、また個人によって向き不向きがあります。

大事なのは、両方のやり方を知っていて、どちらが自分のやってみたいものかを考え、選ぶことができる、ということです。

色々なアプローチでピアノと、また音楽と向き合いながら、自分の力で素敵な発見ができるようになると良いですね!

当ピアノ教室【杉並ピアノサロン】にご興味がある方はこちら♪

音楽教育学とピアノレッスン 音楽教育

Youtubeピアニストに触発されて、自分もピアノを始めるぞ!と意気込んだは良いもののすぐにつまずきそう・・・

ピアノを始めて1年が経つのに、思い描いていたほど上達しない・・・

長年ピアノのレッスンに通ったりしながらピアノ練習を頑張っているのに、上達している手応えを感じられない・・・

ピアノを練習していると、思い通りに練習が進まなかったり成果が見えてこなかったりして、落ち込んだりイライラしたりすることはよくあります。毎日ピアノに向かって何週間も練習を続けても、なかなか進歩の兆しが見えないこともありますよね。

もちろん、万人に通用する100点満点の練習方法など存在しません。それでも、練習のポイントさえおさえれば、ピアノの上達を早めたり、上達を実感したりすることができます。

今回では、そんなピアノの上達の速度を上げる、また練習のモチベーションを維持するための5つの重要なポイントをご紹介します。

練習する

あまりにも当たり前かもしれませんが、まずこれを上達への大前提として挙げます。

全ての勉強・スポーツ・語学・習い事と同じように、ピアノも一定以上の自主練習を重ねなければ身体や指は動きませんし、記憶も定着しませんので、上達することはあり得ません。

語学や音楽はただポッドキャストやテレビを聞き流すだけでは話せるようになったり演奏できるようになったりしませんし、スポーツも観戦しているだけでは自分もプレーできるようにはなりません。

ピアノ教室でレッスンを受けている時だけ楽器に触るのではピアノの上達はしませんし、スポーツクラブに行った時だけ運動するのでも運動神経は良くなりません。海外旅行に数日行ったからといって、せいぜい挨拶の言葉を覚えるくらいでその土地の言語を流暢に喋れるようにならないのと一緒です。

当たり前のことですが、一定量以上の自主的な練習を行うことは上達への大前提です。

練習計画に「スモールステップ」を取り入れる

ただ、一定量以上の練習を重ねる過程で、何らかの壁にぶつかって挫折したり、モチベーションを失ったりすることは、子供に限らず大人にもよくあることです。

必要以上の挫折を感じたり、モチベーションを下げたりしてしまわないために、普段の練習や目標にスモールステップ を導入することがおすすめです。

日本語に直訳すると「小さな階段」となるこのスモールステップは、アメリカの心理学者バラス・スキナー氏によって提唱された、目標を細分化して一つずつのステップを確実に達成することで、最終的な目標へと近付けるという、目標達成のための方法 です。

元々は主に教育現場や心理手法の現場で使われていた手法ですが、この方法の導入によってモチベーションを維持したまま、大きな目標の達成確率を上げることが可能 になるという効果が認められ、現在では人材開発・ビジネス・スポーツなどの幅広い分野で活用されています。

人間の脳がやる気を出すためには、「報酬系」という脳の回路を満足させる必要があります。そのためには、報酬という名のとおり「ご褒美」が必要で、基本的には以下の2つがこの「ご褒美」にあたります。

達成できそうな課題に取り組むこと 課題を達成したという成功体験を得ること スモールステップでは、この2つの「ご褒美」システムを的確に刺激して「報酬系」を満たしてくれます。これにより、とても効果的にやる気やモチベーションを持続させてくれるのです。

これを達成したい!という目標までの道のりを、1ステップにつき5分〜30分程度でこなせるようなスモールステップに細分化してみましょう。

それぞれの年齢とレベル、日常生活におけるピアノ練習の優先順位に合わせて、いつもの練習にスモールステップのエッセンスを取り入れてみてください。

録音/録画する

「百聞は一見にしかず」「人の振り見て我が振り直せ」と古くからのことわざにもあるように、実際に見たり聞いたりした経験から学ぶものは多いです。

練習中に十分自分の演奏に耳を澄ませている、と思っていても、主観的に聞こえるものと客観的に聞こえてくるものは違います。

一度冷静になって自分の練習や演奏を見直す方法として、録音/録画することをお勧めします。

また、これは前項の「練習計画にスモールステップを取り入れる」とも繋げることができます。

なによりもこの練習方法の成果として大きいのは、自分で気づきを得られる ことです。

いくら本を読んだり、レッスンを受けたりして、知識やアドバイスを得ても、それらをインプットしただけでは、レベルアップするにはまだ足りません。それらがまだ借り物の状態で、本当に自分のものになったわけではないからです。

ピアノを上達するには、この受動的な学習姿勢から抜け出して、自ら意識的に注意を向けたり、気付きを得たりするプロセスがとても重要です。

自分の演奏を録音したり録画したりすることで、理想と現実のギャップに気付いたり、何が足りないのかについて自ら考えることは、上達への大きな一歩になります。

レッスン後すぐに復習する 「一日どのくらい練習したら上達するのか」

頻繁に受ける質問ですが、どのくらい練習するか、と同じくらい、いつ練習するか、にも着目してみてください。

人が何かを学んだ時、20分後 には42% 忘れ、1時間後 には56%、 1日後 には67% 、2日後 には72% 忘れるといいます(エビングハウスの忘却曲線 )。

このエビングハウスの「忘却曲線」に出てくる数値自体はあくまでも参考ですが、年齢に関係なく学んだ直後から物忘れは始まりますし、最初は一気に忘れて、次第にゆっくりと忘れるようになります。

せっかく頑張ってレッスンを受けて、色々なアドバイスをもらっても、その内容を忘れてしまってはなかなか上達につながりません。

どうしても時間の関係でその日中に復習できない場合は、講師側に了承を得た上で、レッスン内容を録音・録画しておくのも有効な方法です。

総括: 工夫しながら、質の高い練習時間を過ごそう

最初に記述したように、一定量以上の自主的な練習を行うことは上達への大前提です。

ただし、どれほど練習を行うかは、それぞれの年齢とレベル、日常生活の中でピアノが占める優先順位、またその時の諸事情に大きく左右されます。

どれくらい練習したか、という練習量だけに着目するのではなく、色々な工夫をしながら、質の高い練習時間を過ごしましょう。

また、ピアノは、コツコツと継続して練習を積み重ねていくことも必須ですし、同時に練習やレッスンを受けている今この瞬間を思いきり楽しみながらピアノに向かうこともとても大事です。

当教室 [杉並ピアノサロン]ではこんなレッスンをしています!詳しくはこちら♪

ピアノの練習方法 ピアノ練習

前回の記事で、ピアノのオンラインレッスンとはどんなものか、またオンラインレッスンならではの魅力や気をつけたい点についてご紹介しました。第1回: ピアノのオンラインレッスンってどんなもの?ピアノレッスンをオンラインにするメリットと注意点 )

今回は、ピアノのオンラインレッスンに必要なツールと、より快適にオンラインレッスンを受けることができて、さらに学習パフォーマンスを上げるグッズをご紹介します。

オンラインレッスンで使う通信アプリ(インターネット通話サービス) 前回の記事で、オンラインレッスンを受けるためには通信アプリをダウンロードする必要があることと、通信アプリの代表例についてざっとご紹介しました。

今回の記事では、それぞれのアプリによって対応する機器の種類や共有機能がどのように違うのかまとめました。

LINE

LINE は、なんといっても日常的に利用されている方の数が他のツールと比べて群を抜いて多いため、オンラインレッスンまでに漕ぎ着けるハードルが最も低いです。

アプリはPC版もありますが、一般的なのはスマートフォン版またはタブレット版です。

使用する通信量が少ないので、安定して通話できるところも魅力です(ただし音質は通信量に比例するので高くありません)。

また、リアルタイムで通話を行いながら受けるタイプのオンラインレッスンだけではなく、演奏動画やアドバイス動画を交換し合うこともできます。

Skype

Skype は、PC・スマートフォン・タブレット (AndroidとiOSの両方)など、使用する端末を選ばずに幅広く使用できるビデオ通話アプリです。

ただ、アカウントを持っているからこそのメリットもあります。それは、オフラインでも楽譜やレッスンに必要な参考資料を交換することができることです。Skypeにはチャット機能やファイル送信機能があるので、メールアドレスや他の連絡先をシェアしなくても、レッスンに関するコミュニケーションツールをSkypeに一元化できるため、情報が整理しやすいです。

また、データ通信量が多いので、使用前提として安定した高速のインターネット回線に接続していることが条件です。

レッスンを始める際は、ユーザー名などからお互いを友人に追加し、承認されたらレッスンを開始する形となります。

ZOOM

当教室ではこのZOOM を主に利用したオンラインレッスンを行っています。

このツールは、講師側がZOOMで「ミーティングルーム」と呼ばれる共有URLを生徒に送信して、生徒側はそこからアプリをインストールするだけなので、気軽に始めやすいです。

「ホワイトボード」と呼ばれる画面を共有して、講師側と生徒側の双方から同じ画面に色々書き込んだり資料を見せあったりすることもできます。

ただし、Skypeはオフラインでも楽譜や画像などのデータが送ることができますが、ZOOMでもこの機能を使うためには少し設定が必要です。ざっくり言えば、ZOOM上で「連絡先(アカウント情報)を交換」すれば、ミィーティング/オンラインレッスンの時間内以外にもメッセージやファイルを交換することができます。

また、1対1で通話を行う場合は時間の制限なく無料で通話できますが、グループミーティングを行う場合は40分までという制限がかかります(有料プランでは制限が無くなります) 。

かつてはセキュリティの脆弱性が懸念されたこともあるZOOMですが、現在ではかなり安全面における改良が進みました。Facebookアカウントとの紐づけを廃止して個人情報が流出しないようにしたり、さらにミーティングの参加者を許可制にしてパスワードを二重に設置したりに段階認証を行うことでセキュリティーを強化しています。

Facetime

FaceTime は、iPhoneやiPadなどのiOS搭載端末、MacBookやiMacに標準搭載されているビデオ通話アプリです。

GoogleMeeting/Duo

GoogleMeet は、Googleアカウントを持っている方なら誰でも利用できるビデオ通話(会議)ツールです。

また、安全性に対する信頼も高く、ZOOMと同じように「画面共有」機能を使うこともできます。

無料で使用できるのは60分までで、有料版ではその制限が無くなります(2021年6月末までは無料版でも時間無制限で使用できるキャンペーンを行っているようです)。

オンラインレッスンを快適にするグッズ オンラインレッスンは、インターネット環境があって、且つ、ご自宅や音楽スタジオなどピアノを演奏することができる場所であれば、場所を問わずに受講することが出来ます。

さらに、下記のようなグッズを使うとオンラインレッスンをより快適に受けることができます。

スマホ/タブレット/パソコンスタンド 画面の角度調整がしやすくなり、映像の撮影しやすさや画面の見やすさが格段にアップします。300円均一などで販売されているリーズナブルなものから5000円程度のものまで様々です。

マイク/外部スピーカー 外付けのマイクやスピーカーを使うことで、高音質で臨場感のあるオンラインレッスンを受けることができます。大変高価なものもありますが、4000円程度の手に入れやすいものもあります。

イヤホン 周囲の生活音に邪魔されることなく、集中してオンラインレッスンに取り組むことができます。耳を覆ったり、耳の中に直接イヤホンを入れるのを避けたい方には、骨伝導タイプのイヤホンもお勧めです。

タブレット用のペン Apple pencil に対応する端末をご使用でしたら、楽譜や共有画面への書き込みがしやすくなります。

有線LAN(+専用アダプタ) もしご家庭内でルーターをお使いになっていたり、お部屋に有線LANポートがあるようでしたら、ルーターと端末に有線LANを繋げることを強くお勧めします。ほとんどの映像や音声の乱れを防ぐので、安定して高音質と高画質のオンラインレッスンを受けることができます。メーカーや製造年、ケーブルの長さなどによりますが、ほとんどの価格は500円〜1500円前後です。

総括: どんなオンラインレッスンが自分に合うのか考えて、どんな準備をするか決めましょう ピアノ+インターネット環境とそれを使える端末+ピアノを演奏することができる場所(ご自宅か音楽スタジオ)が揃えば、すぐにピアノのオンラインレッスンを始めることができます。

さらに、少し工夫を加えると、ピアノのオンラインレッスンをさらに快適に受けることができます。

大前提として、オンラインレッスンの質や学習パフォーマンスの程度は、講師側・生徒側両方の「通信速度」「機器の種類」「外付けマイクヘッドフォン・スピーカーの使用有無」などの使用環境によって、また生徒側の「年齢」「進度」「レッスンの目的」「優先順位」によっても異なります。

次回の記事では、ピアノのオンラインレッスンを受ける際、スマートフォンやタブレット・パソコンなどの端末をどこに設置すると良いのかなど、オンラインレッスンの事前準備についてご紹介します。

当教室のオンラインレッスンについてはこちら ♪

次回の記事: タブレットやパソコンはピアノの近くのどこに設置するのが良い?オンラインレッスンの事前準備 (第3回)

オンラインレッスン オンラインピアノレッスン